あなたにとってベストなバットマンは?というアンケートが本場アメリカで行われ、ダークナイトシリーズのクリスチャンベールが名だたる歴戦の勇士を抑えて堂々1位となった。

多くの人の心に残るバットマン。

ダークナイトシリーズは、なぜ伝説となり得たのか?既に各所で語り尽くされた感もあるが、拙ブログでは、私なりの目線からその魅力を語ってみたいと思う(2020年6月リニューアル版)。

◆オリジンを描く

まずもって、「あのバットマンがバットマンになるまでの物語」というコンセプトに惹かれた。

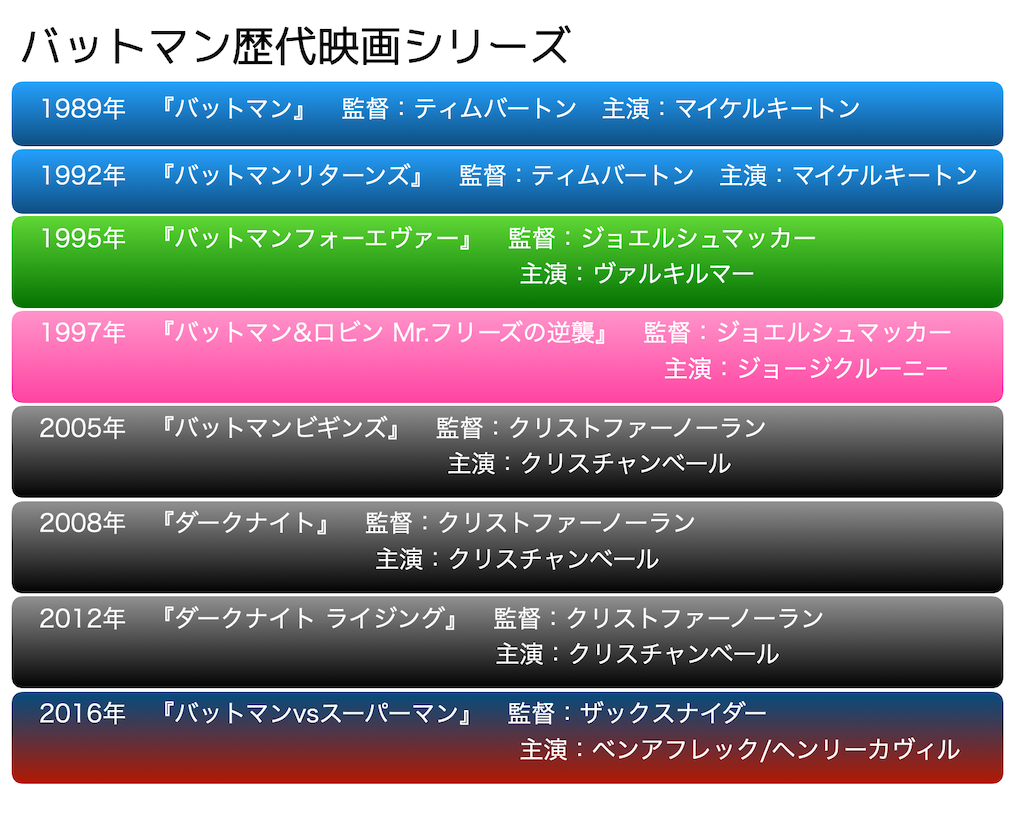

それまでの私にとってバットマンといえば、「ティムバートン版」に始まり「Mr.フリーズの逆襲」でなんとなく尻切れトンボに終わったイメージしかなかったからだ。

それに、過去シリーズで毎回役者が変わることに慣れっこだったのもあってか、それぞれがバラバラの作風を持っているとは言え、全て同じ世界線での出来事だと何となく捉えており、このビギンズもまた、過去シリーズと同列作品と捉えていた。だから、まさかこのビギンズから3部作へと分岐するなんて夢にも思っていなかった(あくまで当時の個人的印象)。

しかし、バットマンビギンズという作品は、それまでの過去シリーズと直接繋げることなど到底できないほど、これまで案外誰もやってこなかったことをやりきった稀有な作品だったのだ。だからこそ、「伝説」となったのだ。

◆ポップアイコンからの脱却

「バットマン」というマンガ作品の歴史は長い。1943年にDCコミックスに初登場して以来、永くアメリカで愛されてきた国民的ヒーローだ。

度重なる実写映画のヒットも経て、バットマンは「バットマン」というキャラクターを超えた、アメリカのポップアイコンへ進化したと言える。

それはさながら、アンディウォーホルが描いた「キャンベルスープ缶」や「マリリンモンロー」のように、それらが本来持っていた価値(スープ缶なら、あくまで食品としてのスープ缶として)を超越した「日常的風景」及び「文化」への進化であった。

その証拠に、バットマンという作品を大して愛好していないであろう多くの女性たちですら、バットマンをあしらった様々な日用品をファッションとして身につけるようになっていった。

それは当然喜ばしいことではあるけれど、同時に「バットマンが本来持っていた価値」が喪失される可能性を孕んでいた(ただのアイコンに成り下がり、誰もその実体を知らない状態になる危険性)。

キャンベルスープ缶は、本当は忙しい朝にぴったりの食べ物だったし、マリリンモンローも、元は1人の女性だ。それと同様、バットマンもまた、元はただの人間だったはず。

ではなぜ、大富豪の男がコウモリの衣装を身に纏い、夜な夜な犯罪と戦うことになったのか?バットマンとは、ブルースウェインとはどんな男なのか?

「ポップアイコンの実写化」作品は数あれど、「1人の人間としてのバットマン」にとことん光を当てた作品は、意外にもこれまでほとんどなかったのである。

◆「バットマン」から「蝙蝠男」へ

そう、ビギンズ鑑賞当時の私はそこがわかっていなかったらしい。

バットマンビギンズとは、「アメリカを代表するヒーロー・バットマン」の誕生を描いた作品ではない。1人の男が蝙蝠を身に纏うまでを描いた、言わば「蝙蝠男」誕生の物語なのだ。それはつまり、バットマンが元々持っていた(原初的な)個性や価値に光を当てようとした、偉大なる挑戦だったのだ。

そして本作はそこに対して、変態的なまでのこだわりを見せる。

なぜ、コウモリなのか。なぜ犯罪と戦うのか。なぜ丸腰なのか。なぜ銃を持った犯罪者と素手で戦えるのか。どうやって闇夜を飛び回るのか。夜な夜な出かけるブルースは怪しまれないのか。

それら疑問の全てに合理的なアンサーを用意。マンガ的描写(お約束)をとことん排除し、現実に存在するリアルなキャラクターへと造形し直す、見事なリブートであった。

数多の「なぜ?」を整合させ、リアリティをとことん追求したドラマをバックボーンに持つ本作では、バットスーツやガジェットの数々(隅々に至るまで)にも明確な存在理由が与えられた。これまでのポップアイコンとしての要素をとことん排除し、機能性を重視した結果だ。

MAFEX マフェックス BATMANBEGINS SUIT

胸のバットシンボルは、それまでの「黄色地にコウモリマーク」の派手なものではなく、立体的なモールドが施されるのみとなった。派手にする必要もなかったからだ。

その反面、ベルトのデザイン処理が面白い。中央の黒いサークル内に、グラップルガンのワイヤー巻き取り機を設置。このゴールドの円が2つ並ぶことで「結果的に」コウモリマークのように見せているのだ。

とんがった2つの耳にも理由があり、内部に盗聴用のアンテナとイヤホンがセットされている。グライダーマントは、一度逃走に失敗したシーンを挿入することでその必要性を丁寧に描写。

ボディアーマーは1着30万ドルもの精鋭部隊用、ガントレットはリーグオブシャドウからの手土産、ケープはダイビング用の試作品…と、それぞれ一級品だが「寄せ集め」であるところが良い。いきなりオーダーメイドでバットスーツを作るより、まずは社内に眠る試作品の数々から試したはずだ。その方がやはり「合理的」だからだ。

◆新生バットモービル

ビギンズの制作は、実は脚本からではなく、なんとバットモービルのデザインから始まった。あらゆるプラモデルを寄せ集め、ノーラン監督自らあのタンブラーのデザインを立体で完成させている。

これは、ビジュアルイメージとしていかにバットモービルの存在が大きいかを意味している。簡単に言えば、バットモービルそのものが作品の顔となり得るのだ。

それまでのバットモービルといえば、ティムバートン版に登場した、スマートで凹凸の少ない美しい流線型のイメージが強い。

figure complex ムービー・リボ Batmobile 1989 バットモービル(1989) 全長約170mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア リボルテック

- 発売日: 2018/04/28

- メディア: おもちゃ&ホビー

しかしタンブラーは、それまでのバットモービル(どころか全てのヒーローマシン)のイメージをも根底から覆す革新的な姿をしていた。シャーシ(車軸)すらない前輪部。スポーツカーのような外観の前輪に対して、ハマーのような走破性を持った巨大な後輪。異様なまでに低く(地面すれすれに)設置されたコクピット。「バットモービル」なのに、明確なコウモリの意匠がないところなんかも非常に本作らしい。

特撮リボルテック043 バットマン・ビギンズ バットモービルタンブラー

多数のプレートを重ね合わせた多面体のようなデザインイメージは、「ダークナイト」版のバットスーツや、「ライジング」登場の飛行艇ザ・バットまで引き継がれる、ダークナイトシリーズ共通のコンセプトデザインともなった模様。

そんなタンブラーのデザインから手をつけた所からも、製作陣の狙いが透けて見える。

それは、タンブラーの強烈なインパクトでもって、旧シリーズに若干漂っていたポップなイメージを徹底的に破壊し尽くしてやろう、バットマンのイメージを一新してやろう、という気概のようなものだ。やはり、「バットマン」というコンテンツを単なるポップカルチャーから脱皮させることこそが本作の(ひいてはタンブラーの)使命だったのだ。

更に設定にも絡めて言うなら、タンブラーの魅力はそのデザイン以上に「元々は別の用途で開発された車両」というところにもあると思っている。「橋を架けるため」云々と劇中でも触れられていたが、そのおかげで過剰とも思える機能全てに一応理屈がくっついてくる。

最初からバットマンのために作った車ではない、彼が勝手に黒塗りにして使っているだけ、というところに、ビギンズならではの「まだ洗練されていないバットマン」という設定が重なって一貫しているから、あの戦車のような「異物感」にも違和感がない。バットスーツ同様、バットモービルも当初は試作品の寄せ集めだったのだ。

◆バットマンはヒーローなのか?

その結果、ブルースがバットマンになるまでに1時間以上も費やすこととなった。これが長すぎると批判する声もあるようだが、ここまで丁寧に描いてこそ、コウモリのコスプレをして、丸腰で夜な夜な犯罪と戦う男の気持ちに、ようやく我々は寄り添うことができるのだ。

そう、製作陣が口を揃えて言うように、本作はバットマンの映画ではない。ブルースウェインという1人の男の人生の物語なのだ。

その意味では、我々が普段見慣れているヒーローモノ(何を指しているかは不明瞭だが)とは一線を画した「ヒーローモノの枠を超えた人間ドラマ」とも呼べるかもしれない。ポップアイコンのイメージを徹底的に排除し、原作に忠実に、それでいて現代風にリビルド(再構築)されたそんな新たなバットマンを、世界は受け入れた。世界中が新しいバットマンに熱狂した。

※もしビギンズが口に合わないのであれば、もっとシンプルでライトな「バットマンらしいバットマン」を欲しているはず。潔くダークナイト3部作からは身を引いて、旧映画シリーズを観れば良い(これはこれで良い)。

だが、私は本作に対して短絡的に「ヒーローモノの枠を超えた…」云々の評価を下したくはない。私が愛好してきた日本のヒーロー番組の中にも、ダークナイトシリーズにも負けない濃厚な人間ドラマを描いた名作の数々が、星の数ほど存在しているからだ。

但し、比較しているのではない。本来のヒーローモノとはそうだったというだけの話だ。

そしてそのことを本作は自ら証明している。まだ警察がバットマンのことを「酔狂なコスプレ野郎」と危険視していた頃から、子どもたちだけは真っ先に彼を「ヒーロー」として認めていた。劇中、二度に渡って登場する少年を覚えているだろうか?

ビギンズ冒頭で描かれた長い長いバットマンのバックボーンは、観客である我々しか知り得ない映像のはず。だが、その全てを知る由もないあの少年は、一瞬にしてバットマンを「追うべき背中」=ヒーローとして直感的に認めてしまうのである。私のこの拙文含め、批評家ぶって大人が映画を語ろうとする姿勢など到底及ばないシンプルなスピード感で、彼らはその本質を嗅ぎ分けてしまう。

ヒーローとしてではなく、1人の人間として描かれたはずのビギンズ版のバットマンは、しかし「I am the Batman」と名乗って悪党を縛り上げた瞬間から、劇中におけるやはり「ヒーロー」へと羽化するのである。

そしてそのヒーローとしてのバットマンの姿に、我々が長年愛してきたポップアイコンとしてのバットマンが、再び近似値としてうっすらと重なり始めるのである。今まで謎のまま、空白だったバットマン誕生までのパズルのピースが順番に埋まっていく気持ち良さと共に、「蝙蝠男」はやはり「バットマン」へと変貌するのだ。

だからこそ私は、「ヒーロー映画の枠を超えた…」ではなく、やはり「バットマンビギンズはヒーロー映画であり、バットマン映画である」と言い切りたい。

しかし、長いビギンズを経て生まれ変わったバットマンのアイコンからは、濃厚な血の匂いがしている。それは、ブルースウェインという1人の人間の生きた血潮の匂いだ。

そう、バットマンビギンズという作品は、バットマンのアイコンが持っていたポップなイメージを、半永久的に変えてしまったのだ。

しかしビギンズが面白いのは、劇中のバットマンが我々の知る「バットマン」になっていく過程を、あくまでも「結果的」にそうなっただけ、のように見せてしまうところ。

練り込まれた設定と絶妙な演出の数々。見事な現実味(リアリティ)と虚構の舵取り。その匙加減の巧さに、やはり私は脱帽してしまうのだ。

![バットマン コスプレ バットマン ビギンズ バットマン ダークナイト ベルト 大人用 グッズ [並行輸入品] バットマン コスプレ バットマン ビギンズ バットマン ダークナイト ベルト 大人用 グッズ [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/416BefwCdlL.jpg)

![バットマン ビギンズ [Blu-ray] バットマン ビギンズ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/519o3TMkfAL._SL160_.jpg)

![バットマン ビギンズ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(3枚組) [Blu-ray] バットマン ビギンズ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(3枚組) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51L70+cF6wL._SL160_.jpg)